Tran Dung-Nghi

"On était les premiers boat-people"

1963 : Naissance au Sud Viêt-nam, à Nha Trang

1975 : Chute de Saïgon, départ pour Hong Kong, puis Paris

1982 : Classe de langue vietnamienne au Lycée Louis-le-Grand

1991 : Mariage avec Tran Nhân-Dinh

1991 : Création de l’Association des jeunes Vietnamiens de Paris

Ce jour là, le matin du 30 avril 1975 où j’ai quitté le Viêt-nam avec ma famille, je me rappelle comme si c’était hier. Les Américains sont déjà partis. Depuis plusieurs jours, toute ma famille se désespère. Les communistes approchent. Mes parents partent tôt le matin et rentrent très tard, ils cherchent un moyen de partir, mais ils ne trouvent pas. Moi, je me dis que peut-être on va rester. J’ai un peu plus de 12 ans. J’accompagne ma grand-mère, la mère de ma mère, faire des courses au marché, comme je le fais très souvent. On se tient toutes les deux devant un étalage de fruits et légumes quand tout à coup, mes parents arrivent en courant : ils ont trouvé un bateau, pour partir, il faut aller tout de suite. Ils sont venus me chercher.

Mes sœurs et mon frère attendent déjà dans la voiture, chacun avec le petit sac qu’on a préparé depuis longtemps pour le voyage. Je ne sais plus si ma grand-mère a pleuré, ou moi. On n’a pas le temps de se dire au-revoir. Elle me donne les bananes qu’elle vient d’acheter et c’est la dernière image que j’ai d’elle, en train de me tendre les bananes dans le marché. On passe deux nuits et trois jours sur le bateau. On n’a plus de nourriture ni de quoi boire quand heureusement, on croise la route d’un cargo norvégien qui veut bien nous prendre à bord. Ça prend toute une journée, du matin jusqu’au soir très tard, de faire monter tous ces gens. Je regarde le soleil se coucher sur le pont du vieux bateau vietnamien, avec tous les débris de ces trois jours de navigation. C’est une impression de désolation. Je me sens très très triste, je comprends que je ne reverrai pas le Viêt-nam.

“Face sérieuse”

Je suis née le 16 février 1963 à Nha Trang, dans le sud, au bord de la mer. Mes parents sont originaires du Nord, mais après la chute de Dien-Bien-Phû, en 1954, quand il est devenu évident que les communistes allaient gagner, ils sont partis. Ma grand-mère maternelle a eu sept enfants, on était une très grande famille ! Mon père était militaire de carrière, mais il avait été blessé et ne devait plus combattre.

Quand j’ai eu 3 ans, il a été muté à Saïgon, et c’est là que j’ai grandi. J’ai des souvenirs très heureux de l’enfance. Il y a beaucoup d’images qui restent dans ma mémoire, l’odeur forte des fruits, les fleurs éclatantes, la lumière. On habitait en face d’un grand cimetière bouddhiste, on m’a dit qu’ensuite, il a été entièrement rasé. Le couvre-feu était à minuit seulement, et quand on n’allait pas à l’école, on était tout le temps dans la rue. J’adorais me balader dans le quartier et aussi embêter les garçons. On est cinq sœurs et un frère et je suis la deuxième. La plus remuante, la plus débrouillarde, aussi. Mon prénom, Dung-Nghi, veut dire "face sérieuse", et en un sens, ça ne me va pas du tout. Mais je l’aime bien, parce qu’il est rare. Le plus souvent, on m’appelle Nghi tout court.

Éclats de guerre

Mes parents étaient accaparés par le travail, mon père à l’armée, ma mère dans une organisation américaine pour les orphelins. Ma sœur et moi, on était beaucoup avec nos grand-parents, surtout maternels. Ma grand-mère m’emmenait partout, à la pagode, au marché, en visite. On était très proche, toutes les deux.

De toute la famille, nous étions les moins aisés – l’un de mes oncles a même été ministre – mais nous avons été les premiers à partir. Ensuite, deux des frères de ma mère ont été internés dans un camp de rééducation, et il a fallu une dizaine d’années pour que tous puissent quitter le Viêt-nam. Il n’y a que nous en France, tous les autres sont aux États-Unis. Je n’ai jamais revu ma grand-mère, mais on s’est écrit des lettres jusqu’à la fin. Je n’ai presque aucun souvenir de la guerre, à part, vers la fin, le bruit des hélicoptères toute la journée au-dessus de la ville. Je me rappelle aussi les bombardements lors de la grande offensive sur Hué, en 1968. On s’est caché sous les lits. Pour nous, les enfants, c’était presque un jeu ! En 1975, c’était différent, je comprenais qu’il se passait quelque chose de grave.

Réfugiés

D’abord, on avait vu arriver de plus en plus de réfugiés à Saïgon et je me rendais bien compte de la panique qui montait. Je sentais l’angoisse de mes parents à l’idée qu’on ne puisse pas s’échapper, j’avais très peur d’être séparée de mes proches. J’ai eu beaucoup de chance dans ma vie, c’est aussi pour ça que je ressens le besoin d’être utile. Contrairement aux gens qui sont partis au pire moment, en 79 ou 80, on a échappé aux naufrages et surtout aux pirates, qui tuaient, violaient les femmes, pillaient les biens. La plupart des réfugiés a énormément souffert, mais pour nous, tout s’est très bien passé. On était les premiers boat-people, alors on nous a choyés ! Le bateau norvégien qui nous avait recueillis allait à Hong Kong. Quand on est arrivé, c’était l’anniversaire de la reine d’Angleterre. Elle avait décidé de faire un geste humanitaire en notre faveur et on a été très bien accueilli, d’abord dans un camp de toile, puis des grands dortoirs en dur. On a passé là quelques semaines, je me souviens surtout des jeux avec les autres enfants. Je n’avais plus la même tristesse. On ne connaissait pas l’avenir, mais on se sentait en sécurité.

14 juillet

À l’époque, mes parents regardaient plutôt, comme beaucoup de Vietnamiens, vers les États-Unis. C’était une question pratique : ils avaient travaillé avec les Américains pendant la guerre, ils parlaient bien la langue. Et l’Amérique, c’était la terre d’opportunités. Mais comme l’une de mes sœurs avait de l’asthme et qu’il fallait partir rapidement, on a pris la première proposition qu’on nous a faite, et c’était en France. On a débarqué à Roissy le 14 juillet 1975. En voyant les drapeaux partout, j’ai cru que c’était pour nous souhaiter la bienvenue ! On a vécu d’abord dans un centre d’accueil improvisé, à l’École centrale à Antony, dans la banlieue de Paris, parce que le gouvernement ne savait pas encore très bien comment s’organiser. Puis on est resté quelques mois dans un foyer de demandeurs d’asile à Lagny, dans la Seine et Marne. Mon père à trouvé un travail dans une usine qui fabriquait des extincteurs, dans le 77 aussi. Et on eu un cinqpièces à Champs-sur-Marne, une des villes nouvelles de l’Île de France. On était content, tout nous semblait luxueux, parce que tout était neuf !

Française de raison

Quand on est enfant, on s’adapte facilement, et même si les choses me paraissaient curieuses, je ne souffrais pas trop du dépaysement. Au collège, au début, j’étais réservée, un peu sur la défensive. Tout le monde était gentil avec nous, même s’il y a eu quelques élèves pour se moquer des “Chinetoques”.

Au Viêt-nam, j’avais été à l’école des bonnes sœurs françaises jusqu’en 6e, mais les premières dictées qu’on m’a rendues étaient toujours toutes barbouillées de rouge, et j’avais très honte. J’ai décidé de tout faire pour m’améliorer et maintenant, je suis imbattable en orthographe ! Mais j’ai gardé cette impression de ne pas parler assez bien, j’ai toujours peur d’être prise en faute. La langue affective, ça reste le vietnamien. Chez nous, on a toujours parlé vietnamien et je continue avec mes enfants, même si entre eux, malheureusement, ils se parlent en français. Je me sens française aussi, bien sûr, mais c’est comme un mariage de raison. De cœur, je serai toujours vietnamienne.

Renaissance

Je crois que l’exil marque les gens à tout jamais. Soit on se renferme, soit, comme moi, on devient plus combatif. Je ne ressentais pas les deux cultures comme conflictuelles. Je faisais plutôt le tampon entre mes parents et mes frère et sœurs, surtout les plus jeunes, qui ressemblaient beaucoup plus que nous, les aînées, à des jeunes Européens. Dans une famille asiatique, il y a une barrière de respect entre les générations qui fait qu’on dit rarement ce qu’on pense, qu’on ne pose pas de questions. En France, on se parle plus librement et ça, c’est une très bonne chose.

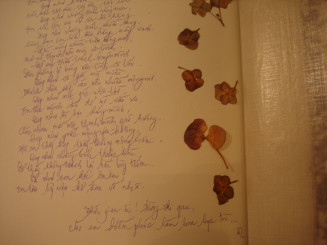

En classe de terminale, en 1982, j’ai décidé de passer une épreuve de vietnamien au bac, et je suis allée suivre des cours au Lycée Louis le Grand, à Paris, avec une jeune professeur. Et là, j’ai eu l’impression de revivre à nouveau, de me sentir tout d’un coup moi-même, comme dans mon enfance, comme si je me réveillais d’une sorte d’engourdissement, où j’avais vécu entre parenthèses, sans passion, sans intérêt.

Les jeunes Vietnamiens de Paris

Je retrouvais l’ambiance de l’école au Viêt-nam, où l’adolescence est une très belle période d’éveil à la vie, où il y a une entente heureuse entre les enseignants et les élèves. Alors qu’ici, on a l’impression que c’est surtout un moment de malaise et de conflit entre les cadets et les aînés. Ces retrouvailles ont marqué le tout début de ma vie d’aujourd’hui. Avec les amis du cours, on a eu tout de suite un lien très fort et on a eu envie de construire quelque chose ensemble. En 1991, cela m'a conduit à créer l'Association des jeunes Vietnamiens de Paris, avec l'idée de faire vivre notre culture en France et, toujours, de faire le trait d’union. Il y a une centaine d’associations rien que dans la région parisienne, mais les Vietnamiens de France sont très divisés, entre les communistes et les anti-communistes, d'abord, mais aussi les générations : les anciens accusent les plus jeunes d'abandonner leurs racines, les jeunes se sentent incompris. Nous, on appartient à une tranche d'âge intermédiaire et on avait envie de partager ce qu'on aime et qui nous rend heureux. Pour moi, la danse traditionnelle, pour d'autres la langue, la littérature ou la religion.

Ecouter Tran Dung Nghi (2m30)

"C’est l’homme qui décide"

À Louis le Grand, on avait commencé par ouvrir une petite bibliothèque vietnamienne en collectant des livres, en 1983. Elle existe toujours. C'est là que j'ai rencontré mon mari, deux ans plus tard. C'était un de nos lecteurs. Il était arrivé depuis quelques années, à 17 ans, après avoir perdu presque toute sa famille dans une tempête. Sur un bateau de 400 personnes, ils ne sont que dix à avoir survécu. Au début, on était simplement des amis, mais je l'ai choisi parce qu'on était pareil. Je n'aurais jamais pu vivre avec un homme traditionnel, qui aurait voulu m'enfermer à la maison. Pourtant, son nom, Nhân Dinh, veut dire : "c’est l’homme qui décide" ! On s'est marié en 1991, et notre première fille, Diêm-Trân ("Joli joyau") est née trois ans plus tard.

Déjà, j'avais décidé que j'en voulais quatre, mais oh là là ! Je ne savais pas que c'est tellement bien d'avoir un enfant. Après, il y a eu Diêm-Thuong ("Jolie chérie"), encore une fille, Chân Tuân, le garçon, très mal nommé d’ailleurs (ça signifie "Obéissance" !) et l'année dernière, le bébé Diêm-Toàn ("Perfection"). Autant dire qu'avec l'association et le travail en plus, je n'arrête pas de courir ! Mais c'est moi qui l'ai voulu, je suis heureuse comme ça.

Témoignage recueilli en mars 2005 et en mars 2007

Production : atelier du Bruit

Auteur (entretiens, récit de vie) : Irène Berelowitch

Photos : Xavier Baudoin

Montage module sonore : Monica Fantini