L’intervention publique dans les banlieues

Les quartiers populaires situés en périphérie des grands centres urbains sont un terrain privilégié de l’intervention publique en matière de logement, d’emploi, de culture... Pourtant, malgré des politiques d’inclusion, la réalité des banlieues reste marquée par une assignation territoriale et une marginalisation persistante. Si l’évolution des représentations des grands ensembles illustre le poids du regard négatif sur ces territoires, elle met également en lumière le rôle essentiel des intermédiaires de l'action publique.

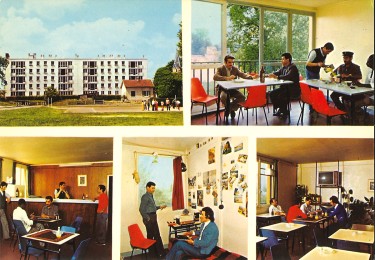

Legende

Carte postale du foyer Sonacotra d'Argenteuil (53, avenue du Parc), vers 1970, tirage argentique. Collection du Musée national de l’histoire de l’immigration. 2010.27.12.2

1. Des tentatives étatiques

Les interventions de l’État en banlieue ont pour objectif affiché de restaurer l’image des grands ensembles, de favoriser la mixité sociale et d’endiguer les effets de la ségrégation spatiale. Mais ces tentatives ont souvent manqué de cohérence et de continuité notamment en raison d’un manque de volonté et de financement. Les pouvoirs publics peinent à rompre avec les logiques de relégation qu’ils combattent. Malgré l’existence de textes comme la loi d’orientation pour la ville (1992), la réalité du terrain montre que les habitants ainsi que leurs aspirations sont souvent négligés.

Le logement des familles immigrées. L'incertitude des politiques d'attribution

Jacques Hauser, Hommes & Migrations, n° 1103, 1987, pp. 45-51.

Afin de changer leur image de marque les HLM ont entrepris une vaste campagne d'information et d'affichage qui tend à donner une autre image du logement social, enfin débarrassé de son misérabilisme, dans l'anonymat des grands ensembles. Reste à savoir comment ces politiques de réhabilitation des banlieues négocient la présence des populations immigrées.

Les grands ensembles et l’évolution de l’intervention publique

Jean-Claude Toubon, Annick Tanter, « La ville en mouvement », Hommes & Migrations, n° 1147, 1991, pp. 6-18.

La question des grands ensembles ne date pas d'aujourd'hui. « Chicago » dans les années 1970, « ghetto » en 1980, « banlieue » récemment : ces termes qui les désignent successivement, marquent l'évolution de leurs représentations mais ne clarifient pas la nature du débat. D'où la nécessité, pour comprendre les phénomènes sociaux observés à l'heure actuelle et les objectifs poursuivis par les politiques publiques, de replacer ces éléments dans une perspective historique.

Le mouvement associatif, un instrument au service des politiques publiques d’intégration ?

Marie Poinsot, « Vie associative, action citoyenne » Hommes & Migrations, n° 1229, 2001, pp. 64-75.

Sollicitées en tant que prestataires de services sur le terrain pour combler le déficit de relations entre l'État et les populations marginalisées, les associations de l'immigration ne peuvent toujours pas se targuer d'être de véritables partenaires des pouvoirs publics. Simples relais sans réel pouvoir de décision, elles pâtissent encore d'un certain manque de reconnaissance. Une hiérarchisation implicite vise les associations dans les systèmes de partenariats locaux, en même temps qu'elles peinent à s'adapter aux nouvelles normes administratives fixées par ces mêmes pouvoirs publics.

Les intermédiaires de l’action publique dans les espaces urbains dégradés

Abdelhafid Hammouche, « Ondes de choc », Hommes & Migrations, n° 1315, 2016, pp. 71-80.

L’histoire des représentations accolées aux banlieues va de pair avec celles de la construction des grands ensembles urbains aux abords des villes, de leur peuplement, et des politiques publiques qui tentent d’accompagner leur évolution. Les acteurs publics dans ces territoires font face à une socialité complexe, où la ségrégation spatiale, socio-économique se double de recherches d’appartenance et de malaises identitaires. De la promotion de la mixité à celle de la proximité, les mots d’ordre qui déterminent l’action des intervenants ou des éducateurs et des enseignants tentent de dégager des orientations qui conditionnent la compréhension des enjeux et les pratiques professionnelles en banlieue.

2. Des avancées plus locales

Face aux limites de l’intervention étatique, des initiatives locales, souvent portées par les municipalités, les associations ou les professionnels de terrain, se sont multipliées. Fondées sur une meilleure connaissance des réalités sociales, ces actions ont l’avantage de mieux cerner les problématiques spécifiques des quartiers : discriminations, décrochage scolaire, exclusion, etc. Mais, elles se heurtent à des obstacles majeurs comme le manque réel de moyens, une reconnaissance insuffisante de la part de l’Etat, voire, pour certaines, une instrumentalisation par les pouvoirs publics.

Du droit au logement à la recherche de la diversité

Jean-Claude Toubon, Hommes & Migrations, n° 1151-1152, 1992, pp. 79-86.

Diversité et mixité, tels sont les deux mots clés de la loi d'orientation pour la ville (LOV). Une description des principales mesures comprises dans cette loi, puis une analyse des présupposés sociologiques qui ont déterminé le législateur, et enfin une interrogation quant aux résultats escomptés. Ces nouvelles dispositions sont-elles vraiment en mesure de favoriser à la fois mixité sociale et accès au logement pour les populations les plus défavorisées ? Quelle part la loi fait-elle aux aspirations des habitants ? La question sociale est-elle soluble dans la politique de la Ville, au moyen de la dispersion de certains groupes sociaux ?

La vie associative, ou l'engagement au service de la Cité

Jean Bastide, Hommes & Migrations, « Citoyennetés sans frontières » n° 1206, 1997, pp. 46-52.

C'est au cours du XXe siècle que les pouvoirs publics ont reconnu aux organisations de citoyens leur rôle dans la satisfaction de l'intérêt général. Aujourd’hui, la crise que traverse la société française provoque une forte demande de l'Etat envers les associations afin qu'elles assurent des missions initialement de service public. Mais l'ampleur et la forte croissance annuelle de la sphère associative peut être source de dysfonctionnements. Il s'agit donc de s'interroger sur la qualité du contrat passé entre les deux parties et par conséquent sur les relations entre l'Administration et ces associations, qui sont l'expression citoyenne d'une démocratie moderne.

À Marseille, la « préférence locale »

Véronique De Rudder, Christian Poiret, François Vourc'h, « Le racisme à l’œuvre » Hommes & Migrations, n° 1211, 1998, pp. 28-48.

Dans la lutte contre les discriminations, toute invocation de l'ethnique ou du racial est taboue, ce qui a pour effet d’obliger les institutions à des « bricolages » destinés à contourner la lettre de la loi pour tenter de mieux en appliquer l'esprit. À Marseille, les entreprises de Grand Littoral et les pouvoirs publics locaux ont mis en place des procédures de recrutement préférentiel des populations des quartiers nord, ce qui a conduit à instaurer une « discrimination positive » qui ne dit pas son nom. Une expérience qui, malgré ses promesses et son côté iconoclaste, n’est pas sans posés de nouvelles problématiques.

L'État et les associations, entre méfiance et allégeance

François Boitard, Hommes & Migrations, « Vie associative, action citoyenne », N° 1229, 2001, pp. 5-9

L'État français a du mal à se départir de sa méfiance vis-à-vis des associations : l’un et l’autre ont toujours entretenu des relations contradictoires hésitant tour à tour entre la liberté et le contrôle – particulièrement lorsque des étrangers sont de la partie. Un retour sur cent années de vie associative nous rappelle les cheminements de la volonté étatique, alors qu'aujourd'hui les structures associatives sont de plus en plus censées assurer le relais des pouvoirs publics dans des domaines aussi divers et essentiels que la ville, l’emploi, la santé la culture ou le sport...