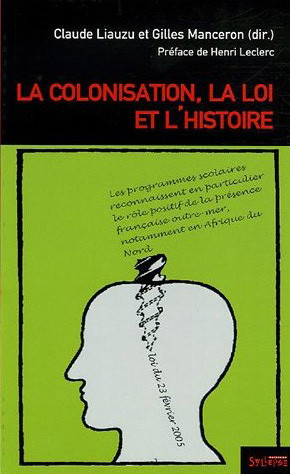

La colonisation, la loi et l'histoire

Claude Liauzu est historien, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’université Paris 7-Denis Diderot. Il vient de publier avec Gilles Manceron La colonisation, la loi et l’histoire.

La colonisation, la loi et l’histoire. Claude Liauzu et Gilles Manceron (dir.), Editions Syllepse, 2006, Paris, 183 p., 12 euros

Cet ouvrage synthétique revient sur la loi du 23 février 2005 qui porte sur la "reconnaissance de la nation envers l’œuvre des Français outre-mer" et sur les problèmes que posent les articles 3 et 4. Si l’article 4 qui stipulait que "les programmes scolaires reconnaissent le rôle positif" de la colonisation a été supprimé, l’article 3 qui prévoit de confier les recherches sur l’Algérie et l’empire colonial à une Fondation pour la "mémoire" (et non pour l’histoire) est toujours en vigueur. Le livre analyse les conditions dans lesquelles ces deux articles ont été préparés et adoptés en essayant de mettre en lumière l’action des groupes de pression. Parti de là, il questionne les conséquences de cette loi sur la discipline "histoire" et se demande quel est l’état de la recherche et de l’enseignement en matière d’histoire de la colonisation. Enfin, il pose la question du poids et du rôle des groupes de mémoires, qui ont pris une importance considérable depuis quelque temps, dans l’élaboration de l’histoire.

Le parti pris des auteurs est que ces questions appellent des mises au point et des débats apaisés sur les problèmes scientifiques et pédagogiques qui sont posés par cette loi afin que l’histoire puisse s’écrire librement et que l’école ne devienne pas l’instrument d’intérêts particuliers.

Ont contribué à cet ouvrage : Henri Leclerc, Claude Liauzu, Gilles Manceron, Valérie Esclangon Morin, François Nadiras, Sylvie Thénault, Sophie Ernst, Myriam Cottias, Eric Mesnard, Jean-Philippe Ould-Aoudia, Jocelyne Dakhlia.

Cinq questions à Claude Liauzu

Pouvez-vous revenir sur la loi et sa genèse ?

C’est un lobby d’associations de rapatriés qui a joué un rôle majeur et qui a réussi à "coloniser" un projet prévu pour les harkis. Il a fait rajouter un article 3 prévoyant une "Fondation pour la mémoire de la guerre d’Algérie", un article 4 stipulant que "les programmes scolaires reconnaissent le rôle positif" de la colonisation, et un article couvrant les cotisations de retraites des anciens prisonniers et exilés de l’Algérie française.

Une droite (voire une gauche) électoraliste, complaisante envers les demandes les plus invraisemblables des pieds noirs est allée au devant de leurs désirs.

La loi présentée en 2001 par Christiane Taubira, condamnant l’esclavage comme crime contre l’humanité et demandant que l’enseignement donne à ce passé la place qui lui revient a été reprise parfois à la lettre dans la loi de 2005. Il faut dire d’emblée qu’il n’y a pas de point commun entre les deux textes, sauf la contrefaçon du lobby.

Quelles ont été les réactions ?

C’est un petit groupe d’historiens qui s’est alarmé dans une série d’articles (dans Libération, Le Monde à partir de février 2005) et une pétition publiée le 25 mars par Le Monde. J’ai contacté pour cela en particulier Gérard Noiriel, Gilbert Meynier, Frédéric Régent aux Antilles etc. A notre grande surprise, le texte a été abondamment signé. Ces signatures ont largement dépassé le milieu des enseignants et il était émouvant de recevoir des messages de soutien du citoyen lambda. Qu’un papier ait été à l’origine d’un véritable mouvement est riche de significations : un écœurement devant la médiocrité intellectuelle et morale de la classe politique, une "sainte colère" (comme disait Jaurès) des profs qui se sont sentis insultés.

L’Inspection générale a été trop discrète face à la violation de ce qui est une tradition depuis la III° République : la liberté de l’histoire. Il faut aussi regretter la sage lenteur de l’Association des professeurs d’histoire et géographie, qui n’a réagi que le 22 mai. On pourra trouver aussi paradoxal que les associations professionnelles spécialisées n’aient pas adopté, comme l’a fait immédiatement l’Association des anthropologues, une position de refus. Les revues, hors la Revue d’histoire moderne et contemporaine et L’Histoire n’ont jusqu’ici pas consacré la place qu’il mérite à un débat sur l’histoire, la loi, la politique, les mémoires. Peut-être ce décalage est-il dû au fait que l’histoire de la colonisation est marginale dans l’école historique française.

Qu’est ce que cette "affaire" nous montre sur les enjeux de la fabrication de l’histoire ?

Beaucoup, et cela a été compris par le prof de base, plus directement concerné que les universitaires. Pourtant, la recherche scientifique elle aussi est menacée par la Fondation, dont on ne sait rien plus d’un an après le vote de la loi. Une chose est certaine, c’est que tôt au tard, un texte d’application sortira : quel sera le poids du ministère des Anciens combattants dans la vie de cette Fondation ? En effet, ce ministère ressemble de plus en plus à un ministère Fouettard des "spécialistes auto-proclamés", voire des "pseudo-historiens" comme nous appelle monsieur Mékachéra. Quel sera le pouvoir des associations de rapatriés sur les crédits, les orientations des études, etc. ?

Tout cela tourne le dos à la tradition qui fait de l’histoire la discipline chargée d’une fonction sociale de consensus. Cette fonction est d’autant plus délicate et importante dans une France plurielle. Les historiens ont une double tâche : établir de la manière la plus rigoureuse des faits controversés, essayer de proposer un sens commun aux itinéraires des enfants du nouveau monde dans lequel nous vivons. Vaste programme, et des initiatives y contribuent : un colloque à Lyon les 19-21 juin, un dictionnaire historique en préparation, des rencontres.

Les "mémoires" qui s’affrontent sur ces questions posent la question de comment s'écrit l’histoire et de ce que l’historien fait des mémoires des différents groupes sur lesquels il travaille.

C’est le problème durable et qui est passé inaperçu, qui aujourd’hui encore est sous-estimé par une majorité de la profession. Des groupes d’entrepreneurs de mémoires s’expriment au nom de telle ou telle partie de la population - descendants d’esclaves, enfants de harkis, enfants d’immigrés... Ces mémoires, souvent souffrantes, méritent respect. Les respecter ce n’est pas pratiquer une surenchère indéfinie dans la concurrence entre victimes. Il est grave que le site toulonnais de la Ligue des droits de l’homme ait affiché durant des mois un texte opposant les génocides coloniaux au génocide antisémite et ose affirmer que "l’humanisme pro-sémite est intéressé". Les historiens de la colonisation ne peuvent que dénoncer de tels dérapages. Leur véritable tâche est de travailler le plus honnêtement possible pour fournir aux citoyens les instruments dont ils ont besoin.

Si l’on transpose ces questionnements à l’histoire de l’immigration en France, comment se pose la question de l’élaboration de cette histoire et la prise en compte des mémoires des populations immigrées ?

Bien sûr, les deux histoires, coloniale et de l’immigration, se croisent au moins depuis le début du siècle.

Les immigrations d’origine coloniale remontent au début du siècle et ont été prédominantes depuis les Trente Glorieuses. Cela ne signifie pas que la "fracture coloniale" (notion plus que floue) définisse la situation actuelle. La mondialisation joue beaucoup plus. Mais on ne peut plus faire comme si nous étions les descendants des Gaulois. Il est temps de repenser notre passé.

Propos recueillis par Anne Volery